【テレビ銘柄白書 2024-2025-6】「”テレビCM指数”で出来る業種・業界分析!」

Googleの「NotebookLM 音声解説」による記事要約が コチラ(右下の再生ボタン) からお楽しみいただけます!

テレビの放送記録である「TVメタデータ」を使って、東証上場銘柄の分析や評価を行うことを可能にした「TV Rank FinTech | テレビ銘柄白書」。今回はテレビCMデータを使って業種・業界別の分析、診断、評価を行う方法をご紹介する。

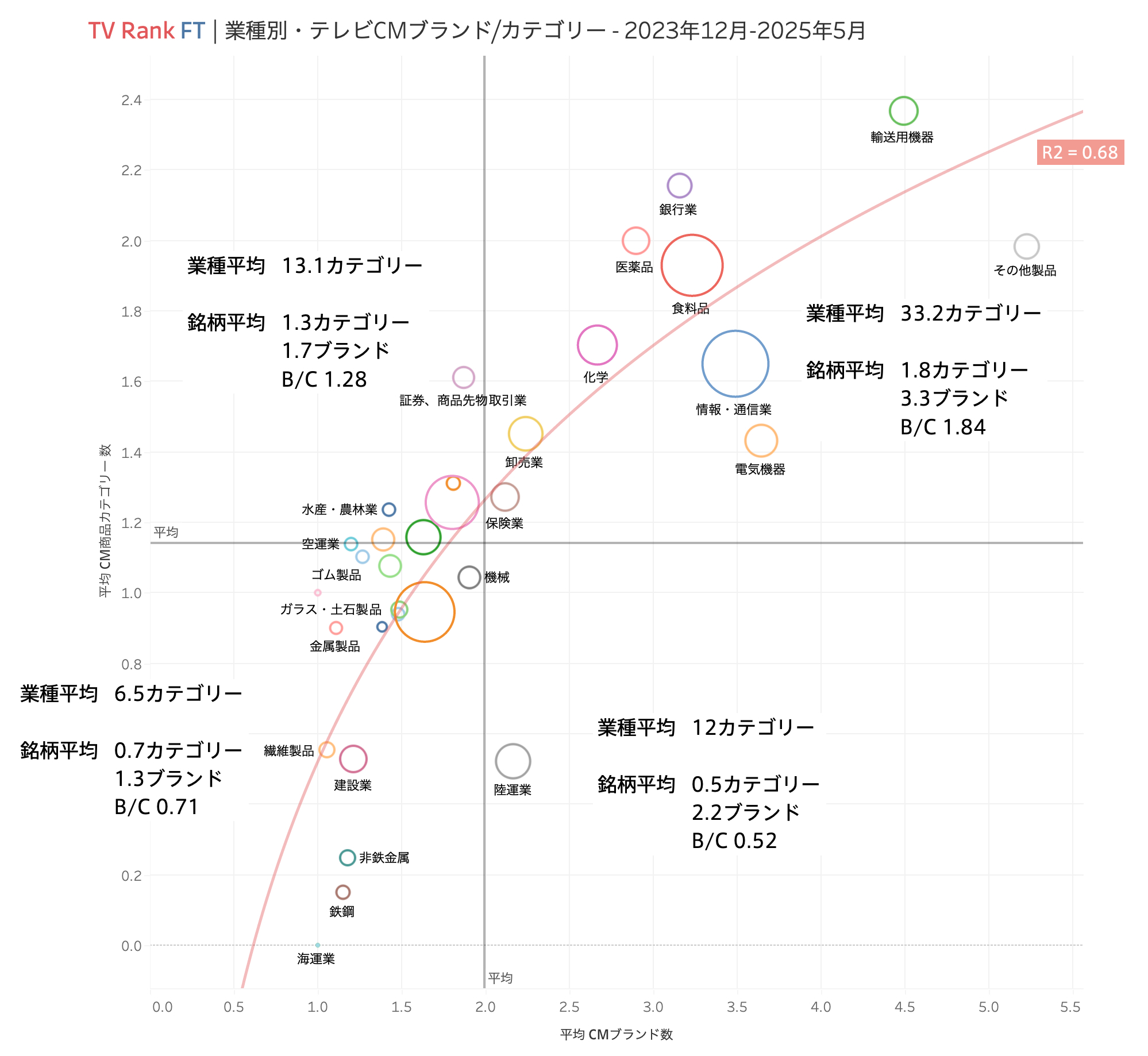

図1をご覧いただこう。

これは、2023年12月から2025年5月までの東証33業種別のテレビCM実施状況をまとめたものだ。円の大きさは業種ごとのテレビCM指数、円が大きければ大きいほど、その業種のテレビCM実施量が大きかったことを表している。

グラフの縦軸は「平均CM商品カテゴリー数」、横軸は「平均CMブランド数」

「商品カテゴリー」とは、たとえば「ビール」、「ウイスキー」などの商品分類のこと。ここではテレビメタデータ共通で採用している商品カテゴリー分類を使用している。「ブランド」とは、たとえば「ビール」のカテゴリーであれば「スーパードライ」や「プレミアムモルツ」などの個別の商品のブランド名のことだ。カテゴリーとブランドを集計する意味は、それぞれの業種、銘柄のテレビCM投資効率を見るためである。これについては後ほど解説する。

グラフの中の青い円、「情報・通信業」をご覧いただこう。この「情報・通信業」の場合、縦軸の「平均CM商品カテゴリー数」は1.6、横軸の「平均CMブランド数」は3.5となっている。これは「情報・通信業」でテレビCMを行っている全ての銘柄の平均値で、「情報・通信業」では1銘柄あたり平均で1.6の「商品カテゴリー」に対して3.5の「ブランド」でテレビCMを実施しているという意味になる。

一般にテレビCMは、それぞれの銘柄の販売促進活動、つまりマーケティング活動の一環として行われる。商品販促CMだけではなく企業ブランドイメージのテレビCMであったとしても、その企業CMは企業のイメージを向上させることで営業的利益を獲得するためのマーケティング活動の一環として行われているはずだ。

この「ブランド/カテゴリーチャート(BCチャート)」を使えば、その業種や銘柄ごとのマーケティング戦略の違いを、商品カテゴリーカバレッジとブランド投資という観点で視覚化して把握することができる。それにより、銘柄・業種の販売促進活動の効率を知ることができる。

ご覧いただければおわかりいただけるように、グラフの右上象限には商品カテゴリー数の多い業種が集中し、左下に行くに従って業種のカテゴリー数は少なくなっていく。カテゴリー数の多い業種の銘柄は複数の商品カテゴリーでのビジネスを行うケースが多くなり、その結果マーケティングすべきブランド数も増えていく。

この業種ごとの環境の違いを踏まえながら、各業種に属する銘柄はさらに銘柄ごとの与件に対応した戦略を取る。銘柄ごとに異なるテレビCM実施量(CM指数)とカテゴリー数、ブランド数を分析することで、銘柄ごとのマーケティング戦略を診断・評価する糸口が掴める。たとえば、その銘柄が予算を投下している商品カテゴリーがどこなのか、複数ある場合はそのウエイトは。1つのカテゴリーに対して複数のブランドでCMをしている場合は、それはなぜであるのか。テレビCMの量を表すテレビCM指数は、同一カテゴリーの他のブランドと比べて多いのか、少ないのか。同一カテゴリーでのシェアと順位はどうか。

これは、銘柄ごと、業種ごとのマーケティング・オペレーションの俯瞰図であり、CMデータを分析することで銘柄ごとの営業戦略を把握し、比較し、評価をすることが可能になる。

あらためて図1をご覧いただこう。

グラフの縦軸の「CM商品カテゴリー数」の中程に「平均」とあるのは、全業種平均のカテゴリー数が1.14であることを表している。同様に横軸の「CMブランド数」の平均値は1.99。全体の平均で見ると、CM実施銘柄は平均で1.14の商品カテゴリーに1.99のブランドでテレビCMをしているということになる。1カテゴリーあたりのブランド数は1.74となる。

この平均値を念頭に、各業種ごとの違いを見てみよう。

十字に交わる二軸の平均線でチャートを四分割したとき、グラフの右上象限は「CM商品カテゴリー数」と「CMブランド数」がそれぞれ平均以上であった業種のグループということになる。

この右上象限に属する全ての業種の平均商品カテゴリー数は33.2。銘柄あたりの平均テレビCMカテゴリー数は1.8、平均ブランド数は3.3、1カテゴリーあたりのブランド数(B/Cレシオ)は1.84となる。

この象限の銘柄は平均すると1.8のカテゴリーに対して、1カテゴリーあたり約2つ(1.84)のブランドでマーケティング(CM)を行っているということになる。

この右上象限でテレビCMの量を表す円の大きさが大きい業種は、「情報・通信業(青)」、「食料品(赤)」、「化学(ピンク)」、「卸売業(黄)」などである。

グラフの左上象限は、業種平均の商品カテゴリー数が13.1、銘柄あたりの平均カテゴリー数は1.3、平均ブランド数は1.7、B/Cレシオは1.28。右上象限と比べるとカテゴリー数は1.8から1.3に、カテゴリーあたりのブランド数(B/Cレシオ)は1.84から1.28にそれぞれ縮小している。

この象限の主な業種は「小売業(ピンクの円)」、「不動産業(緑)」などになる。

グラフの左下は、業種平均の商品カテゴリー数が6.5とさらに減少する。銘柄平均カテゴリー数が0.7、カテゴリーあたりのブランド数(B/Cレシオ)は0.71。先の二つの象限と比べるとカテゴリー数、ブランド数ともさらに小さくなっている。

商品カテゴリーが1以下という意味は、テレビCMを企業ブランド(企業広告)のみで行なっている銘柄があるからで、集計上の都合による。テレビメタデータの分類では企業広告を商品カテゴリーのCMとカウントしていないため、企業広告のみのテレビCMしか行っていない銘柄では商品カテゴリーは0として集計される。そのため平均値で商品カテゴリーが1未満の銘柄・業種が存在することになる。なを、ブランド側では企業ブランドも1ブランドとして集計されている。

商品カテゴリー数0評価の銘柄は、現実には企業ブランドのみでマーケティングを行なっている銘柄ということになる。商品ではなく企業ブランドのみでマーケティングを行うのはどちらかというとBtoB色の強い銘柄が集まる業種、と考えていいだろう

この左下象限で代表的な業種は「サービス業(オレンジ)」である。

この「ブランド/カテゴリーチャート(BCチャート)」の変化を時系列で見ていくことで、業種ごとのトレンド分析が可能になる。

たとえば、このチャート上をある業種が時系列で右上に移動すれば、それはその業種のマーケティングカテゴリーとブランドが拡大していることになり、逆に左下への移動はそれらの縮小となる。また、移動が上下方向に強ければそれはカテゴリー、つまりビジネス領域の拡大・縮小を意味し、左右方向の変化が大きければ、マーケティングブランド数の拡大・縮小となる。上方向のカテゴリーの拡大はその業種にとってビジネスチャンスの拡大であり、左方向への移動はブランドの縮小、集約化、効率化、リストラ化であることが考えられる。それはその業種が何らかの問題を抱えているサインであるかもしれない。

これらのカテゴリー/ブランド戦略が、例えば売上や収益性の面から見た場合妥当であるのかということは、とても興味深いところだろう。その違いは、その銘柄の経営効率を判断する上で重要な指標になるはずだ。

これらトレンドを見ることにより、業種・銘柄ごとのビジネス機会(カテゴリー)の増減動向、注力する事業(ブランド)の拡大縮小、そしてそれらを通した経営状況を判断することが可能になり、その変化が何によってもたらされたのかを分析することで、ビジネス環境の把握と評価に繋げることができるだろう。

このようにテレビCM動向を期中に把握しておくことで、決算が締まるよりも前に個別業種、銘柄の分析、診断、評価を行うことが可能となる。

TVメタデータを金融オルタナティブデータとして活用する魅力は、ここにある。

次回は、特定業種の個別銘柄ごとの「ブランド/カテゴリーチャート(BCチャート)」を俯瞰し、銘柄別の分析、診断、評価を行ってみよう。

「テレビ銘柄白書」「TV Rank FT」のお問い合わせやお申し込み、またTVメタデータのオルタナティブデータ活用についてはこちらまで!

- 当記事は過去のデータ(TV露出情報)に基づく分析であり、正確性や完全性、今後の株価、企業業績の見通しについて保証、推奨するものではございません。

- 当記事は特定の金融商品を推奨するものではなく、投資勧誘や投資助言を目的とするものではございません。

- 投資判断、金融取引は個々の判断において行うものであり、当記事がなんらかの推奨、保証をするものではございません。

- 当記事は予告なく修正する可能性があり、当記事の情報を利用する際は、利用に関して被った損害・損失など、その原因の如何を問わず当社は一切の責任を負いませんのでご注意ください。

■過去記事一覧■

【テレビ銘柄白書】シリーズ

【テレビ銘柄白書 2024-2025-1】「テレビは上場銘柄の情報量測定器として最適なメディア」

【テレビ銘柄白書 2024-2025-2】「テレビを上場銘柄の情報量測定器として使う」

【テレビ銘柄白書 2024-2025-3】「”テレビ指数”で騰落銘柄を事前にチェック!」

【テレビ銘柄白書 2024-2025-4】「”テレビ指数”で他者よりも早くトレンド変化の予兆を掴む!」

【テレビ銘柄白書 2024-2025-5】「”テレビ指数”で業種・業界分析!」

【TV-CM四季報】

【TV-CM四季報】秘密のデータで市場に先行!CM指数で増収増益シグナルを事前に把握!

【テレビ指数】シリーズ

第1回 【テレビ指数】パフォーマンスはTOPIXの3.2倍!

第2回 【テレビ指数】勝率8割!テレビ指数の上昇期に株価も上昇!!

第3回 【テレビ指数】上昇アラートが週97銘柄、勝率78.6%、平均騰落率は+5.5%!

第4回 【テレビ指数】増収率90%以上!CM指数で決算前に増収増益銘柄を把握!

【TV-CM白書】シリーズ

第1回 「TV-CM白書、登場!!」〜CMデータから注目銘柄を分析!〜

第2回 「TV-CM白書、登場!!〜CM銘柄ランキング」

第3回 「TV-CM白書、登場!!〜CMデータで銘柄分析」

第4回 「上昇銘柄ランキング!」

第5回 「下降銘柄ランキング」〜要注意銘柄はここで見分ける!

第6回 「ブランドランキング」〜優良銘柄はこれでわかる!

第7回 「ブランドランキング」からわかる優良銘柄とは?

第8回「ブランドランキング」でわかるカテゴリー別優良銘柄〜1. 競争型カテゴリー

第9回「ブランドランキング」でわかるカテゴリー別優良銘柄〜2. 支配型カテゴリー

第10回「ブランドランキング」でわかるカテゴリー別優良銘柄〜3. マイナーブランド型

【TV Rank FinTech 考察】シリーズ

【TV Rank FinTech 考察】第1回「テレビデータで株価を見る」

【TV Rank FinTech 考察】第2回「テレビ指数が上昇すると株価も上がる?」

【TV Rank FinTech 考察】第3回「TV-CMは株価を上げるか?」

【TV Rank FinTech 考察】第4回「テレビ指数に株価が反応する条件とは?」

【TV Rank FinTech 考察】第5回「タレントは株価を上げるか?」

【TV Rank FinTech 考察】第6回「CMクリエイティブで株価を上げる方法」

【TV Rank FinTech 考察】第7回「テレビトレンドと株価の関係」

【TV Rank Fintech 考察】第8回「TV-CM効果と株価の関係」

【TV Rank FinTech 考察】第9回「TV-CM効果と株価の関係〜2」

関連記事

![]()

著者:梅田仁 | Jin Umeda

ライフログ総合研究所(Life Log Lab.)所長

iPhone、iPod、iTunes、Mac、Apple TV、Apple Storeのシニア・マーケティング・プロデューサーとして、Apple(AAPL)を時価総額世界一のブランドに育て上げることに貢献。iTunesで取り扱う内外のエンターテインメント・コンテンツ、アーチストの需要トレンド、視聴者の嗜好パターン分析を通してプラットフォームメディアビジネスにも精通。2013年、ライフログ総合研究所を設立、TV Rank、Talent Rankサービスを展開中。著書:「売れない時代に売る新常識」出版文化社、2011